クラファンは詐欺なのか?仕組みの本質を知って経営に生かそう

クラウドファンディングが日本で始まって10年以上経ちます。

(2011年に初めてサービスが始まったそうです。)

コロナ禍で多くの方に広まった一方で、いまだに「クラファンって詐欺なの?」「なんか怪しい。」「経営者だけどよく知らない」という声も多いように感じます。

実際クラウドファンディングの中には詐欺も多くあります。

詐欺があるからといって仕組み自体を批判するのは、あまりに短絡的です。

経営者であれば、仕組みの本質を知り自らの経営に生かせることがあれば参考にすべきです。

クラウドファンディングとは

「群衆(クラウド)」と「資金調達(ファンディング)」を組み合わせた造語です。

不特定多数の人からインターネットを通じて資金を集める仕組みです。

銀行融資や補助金とは異なり、プロジェクトの魅力を伝えて個人から支援を募る点が特徴です。

クラウドファンディングの主な種類

クラファンにはいくつかの種類があり、それぞれ資金の集め方や支援者へのリターン(見返り)が異なります。

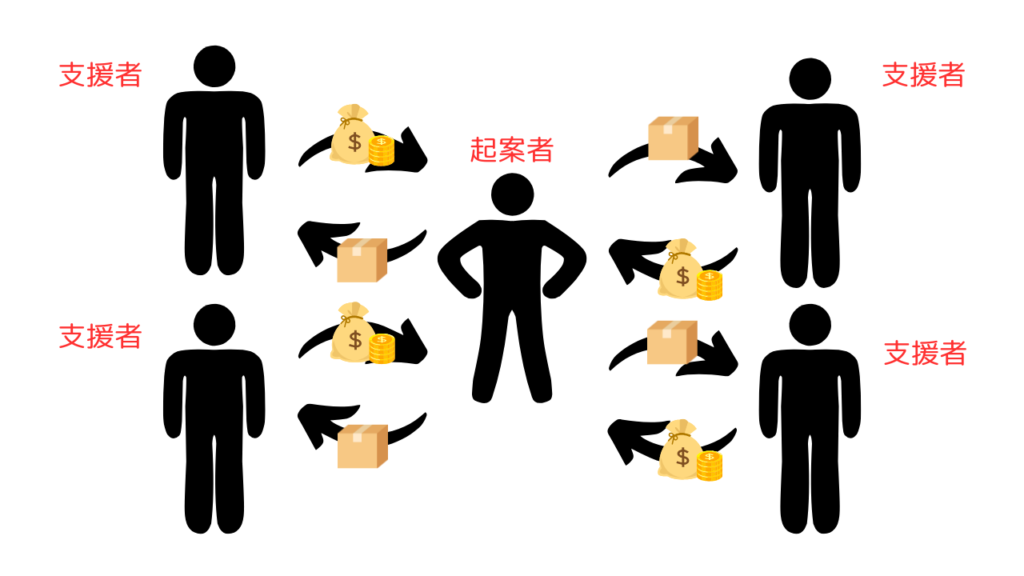

① 購入型(リターンあり)

支援者は金銭的なリターンとして、商品やサービスを受け取る方式。

一番一般的な形で、『こんな商品を作りたい』というプロジェクトに対し、商品が欲しい支援者が支援します。起案者は支援金で商品化し、リターンとして商品を支援者に発送します。

② 寄付型(リターンなし)

支援者は見返りを求めず、社会貢献や応援の目的で寄付する方式。

被災地支援や社会問題解決のプロジェクトで使われることが多いです。

③ 株式投資型(利益の一部を還元)

支援者(投資家)が企業の株式を取得し、将来的に利益の一部を受け取る方式。

④ 融資型(貸し付け)

個人や企業が支援者からお金を借り、一定期間後に利息をつけて返済する方式。

クラファンは手法の1つ

主に上に4種類がありますが、説明したように中身はすでにある他の仕組みと一緒です。

オンラインで個人に対して行っているだけです。

「クラファンは詐欺、怪しい」というとは「通販は詐欺、怪しい」、「投資は詐欺、怪しい」と言っているのと一緒です。

通販や投資のなかに詐欺や怪しいものがあるように、クラファンのなかに詐欺や怪しいプロジェクトがあるだけです。

クラファンというのはあくまでも1つの手法でプラットフォームの1つです。

むしろ透明感のある仕組み

クラファンは集まった資金の使い道を説明する必要があります。

例えば新商品を作るプロジェクトであれば

開発費OO円、製作費OO円、人件費OO円、リターン送料OO円

目標金額OO円、上回った場合は次の新商品の開発費にします。

という感じです。

集まった金額もリアルタイムで見れます。

これがクラファンサイトを使うメリットで支援者も「あと少しで目標達成だぁ」とか自分事として応援出来ます。

起案者はめちゃくちゃこけてても見えるので覚悟がいります。

でもこの覚悟が支援、応援に繋がるというのがクラファンサイトを使う醍醐味です。

2. なぜ怪しいと言われるのか?

他の仕組みと変わらない、むしろ透明感もあるクラファンですが、詳しくない人がなぜ怪しいと思ってしまうのか説明します。

詐欺のプロジェクトもある

実際に詐欺をしているプロジェクトもあります。

例えば犬の病気で、治療費を集めるプロジェクトで185万を集めたが、実は犬はもうすでに亡くなった後であった。という詐欺があったそうです。(実際に詐欺の記事)

中にはこういったものもあるので支援者はよくプロジェクトや起案者を知る必要があります。

これは商品を買うときや寄付する時も同じですね。

株式投資型、投資型は特に注意

③、④の方式は近年増えていますが、正直怪しいものも多いです。

実際に行っている企業が行政指導をうけるということが多発しています。

そもそも未上場の企業に投資、融資するのでリスクが高いのは当然です。

資産を増やそうとしてクラファンを利用するのは、私は全くおすすめしません。

余剰資金で、応援したい企業を支援するのはありです。

初めて支援する方は、購入型・寄付型のプロジェクトから探してみてください。

経営に生きるクラファンの成功要素

クラファンのプロジェクトの中には、もちろん成功しているものと失敗しているものがあります。

たとえクラファンをしなくてもクラファンの成功要素を学ぶとこれからの時代の経営のヒントになります。

今後、AIでいろいろな物のクオリティが上がる中で、誰から買うのか、誰が言っているのか、どんなストーリーがあるのかがより強くなると言われています。

クラファンで成功している人はこれからの時代の経営に強いと言えます。

クラファン的な販売が求められていきます。

ストーリー性

もうずっと前から言われてますが、本人と商品にストーリーが乗っていることが大切です。

商品そのものだけでなく、その人自身の人生のストーリーがお金を出すに値するかをお客さんに見られていきます。

お客さん自身が自分事として巻き込まれているかという視点も重要です。

透明性

普通に販売した物の売上は何に経営者は使おうと自由です。

自分の贅沢に使っても仕事のために使っても誰にも口を出す権利はありません。

でもクラファンはお金の使い道を明確にします。

これからは、お客さんもどうせ同じようにお金を出すなら、この人の方がまた面白い商品作ってくれそう、この人には贅沢してほしいなどお金の使われ方を意識するようになります。

信頼性

ストーリー、透明性からこの人にお金を出してちゃんと使ってくれるか、信頼があるかを見られます。

クラファンであればプロジェクト立ち上げ時、普段の販売であれば商品を売り出した段階でどれだけ信頼が溜まっているかが大切になります。

クラファンのサイトで支援の集まっているプロジェクトを見るだけでも勉強になるので見てみてください。

大手2つを載せておきます。 CAMPFIRE(キャンプファイヤー) Makuake

まとめ

クラウドファンディングは単なる資金調達の手段ではなく、信用を可視化し、それを支援という形で換金する仕組みです。

成功するためには、誰がプロジェクトを立ち上げるのかが重要であり、これまで積み重ねてきた信頼が問われます。

透明性のある資金の使い方を示し、支援者に納得してもらうことで、より強い共感と応援を得ることができます。

今後、誰から買うのか、どんなストーリーがあるのかがより重視される時代において、クラファン的な考え方は経営においても重要な要素となると言えます。

成功事例を学びながら、自らの事業にどのように活かせるかを考え、クラファンを経営の選択肢の1つにしましょう。